आपातकाल के 50 साल: लोकतंत्र और संविधान के सबक

आपातकाल के 50 साल : लोकतंत्र और संविधान के सबक

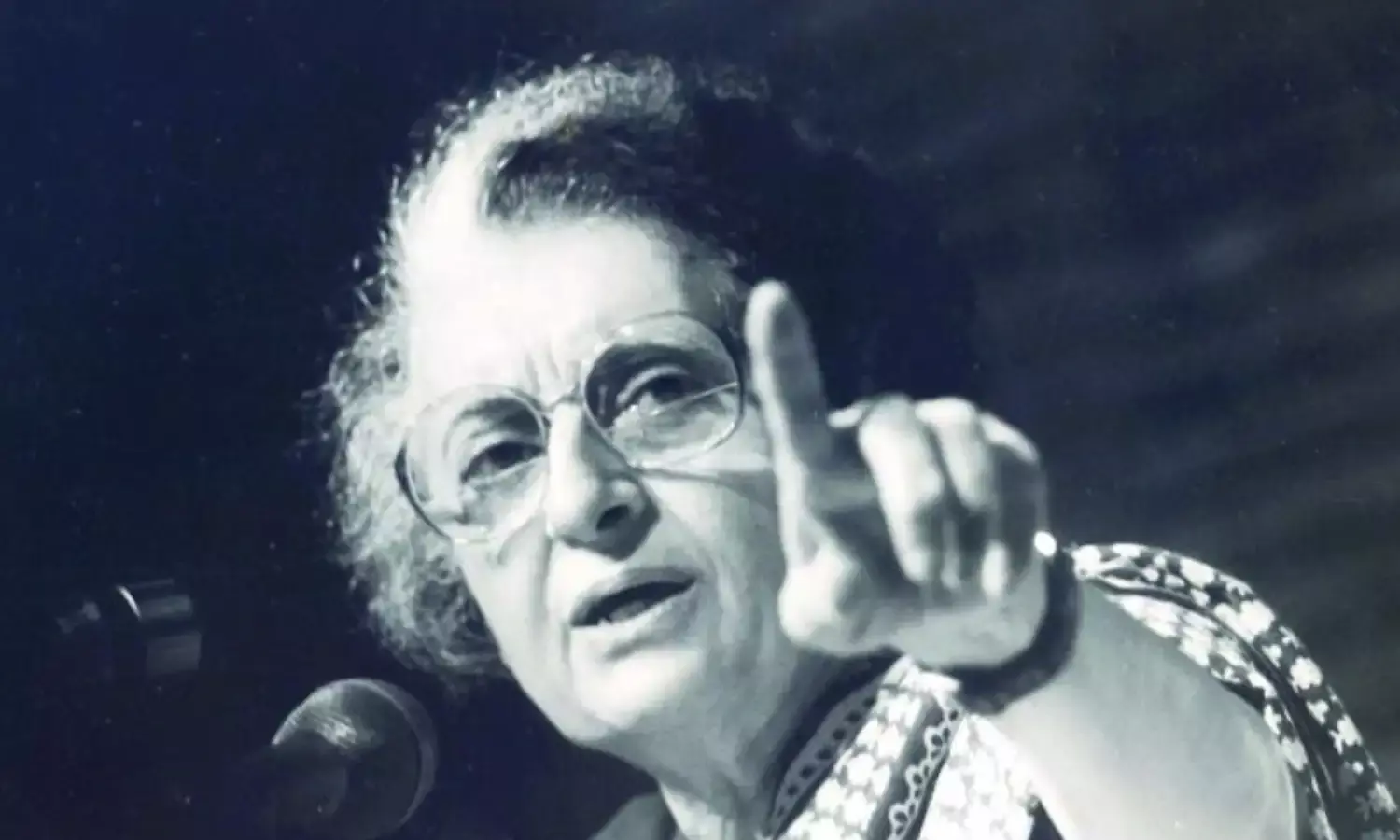

अशोक पाण्डेय : 1975 में भारत में घोषित आपातकाल देश के संवैधानिक ढांचे, लोकतांत्रिक अधिकारों और न्यायिक व्यवस्था पर एक अभूतपूर्व हमला था। इस आपातकाल की पृष्ठभूमि, कानूनी प्रावधानों, न्यायिक घटनाओं और राजनैतिक निर्णयों की कड़ी आपसी कड़ियों से जुड़ी थी। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपातकाल का उपयोग तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने और न्यायिक आदेशों के प्रभाव से बचने के लिए किया गया। इस अवधि में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया, हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को बिना मुकदमा जेल में डाला गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सीमित की गई।

इस आपातकालीन कालखंड ने भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को झकझोर दिया, लेकिन इससे संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा और न्यायिक पुनरीक्षण की अहमियत भी उभरी। अंततः न्यायपालिका और जनता के दबाव में यह व्यवस्था समाप्त हुई और भारत ने लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का मार्ग अपनाया।

भारतीय संविधान के अध्याय 18 में आपात उपबन्ध उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 352 (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश या राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो वह उद्घोषणा जारी कर आपातकाल लागू कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा “आंतरिक अशांति” के स्थान पर “सशस्त्र विद्रोह” प्रतिस्थापित किया गया, जिससे आपात की उद्घोषणा को मनमाने ढंग से लागू करने की गुंजाइश सीमित हो।

अनुच्छेद 359 के अनुसार, जब आपातकाल प्रभावी हो तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन को स्थगित कर सकता है और किसी भी न्यायालय को हस्तक्षेप से वंचित किया जा सकता है।

सन 1971 में लोकसभा चुनावों में रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी विजयी हुईं। उनके प्रतिद्वंदी श्री राजनारायण ने उनके निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 12 जून 1975 को न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने दो आधारों पर उनका निर्वाचन अवैध घोषित किया—(1) सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर की सेवाएं चुनाव कार्य में लेना, तथा (2) सरकारी साधनों का प्रयोग कर चुनाव प्रचार करना।

इस निर्णय के बाद 20 जून 1975 को कैबिनेट की बैठक में अनुच्छेद 352 में संशोधन लाने का निर्णय लिया गया और तय किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। तत्पश्चात 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जबकि मंत्रिमंडल की पूर्व-संस्तुति नहीं थी, जो संवैधानिक अनिवार्यता थी। अगले दिन, 26 जून की सुबह मंत्रिमंडल ने इसे औपचारिक स्वीकृति दी।

इसके साथ ही, देश में मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए और नागरिकों को न्यायालय में जाने का अधिकार भी छीन लिया गया। लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया, जिनमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, मधु लिमये, मधु दण्डवते आदि जैसे प्रमुख नेता और हजारों सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, पत्रकार और छात्र शामिल थे। इन्हें MISA और DIR जैसे कानूनों के तहत बिना मुकदमा के निरुद्ध कर दिया गया।

प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई, रैलियों, सभाओं और आंदोलनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। कई परिवारों को यह तक नहीं बताया गया कि उनके स्वजन को क्यों, कहां और किस जेल में बंद किया गया है।

29 जून 1975 को लाए गए अध्यादेश द्वारा यह जोड़ा गया कि यदि निरोधक अधिकारी कहता है कि किसी व्यक्ति को निरुद्ध करना आपातकाल को प्रभावी बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तो न तो वह व्यक्ति जमानत पर छोड़ा जाएगा और न ही उसे सलाहकार मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 15 जुलाई को संशोधन द्वारा यह व्यवस्था भी कर दी गई कि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में प्राकृतिक या सामान्य न्याय के आधार पर भी अपील नहीं कर सकेगा।

38वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की अध्यादेश और आपातकाल संबंधी संतुष्टि को अंतिम और न्यायालय से परे घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 352, 356, 360, 239 (ख) आदि में यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

23 जुलाई 1975 को एक और संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में यह जोड़ा गया कि यदि पहले से आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, तो भी नये आधार पर नई उद्घोषणा की जा सकती है।

5 अगस्त 1975 को एक और संशोधन किया गया जिसमें कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति का निरोध आदेश समाप्त हो जाता है तो उसे पुनः निरुद्ध किया जा सकता है।

7 अगस्त को 39वां संविधान संशोधन लाया गया। इसमें अनुच्छेद 71 को हटाकर यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को संसद द्वारा बनाई गई समिति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और इनकी न्यायिक समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं होगी। साथ ही उनके निर्वाचन को शून्य ठहराने पर भी उनके द्वारा लिए गए निर्णय वैध माने जाएंगे।

इस संशोधन में यह भी जोड़ा गया कि यदि प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर कोई याचिका लंबित है और उनके खिलाफ कोई आदेश भी दिया गया है तो भी वह पद पर बने रहेंगे और याचिका स्वतः समाप्त मानी जाएगी। अनुच्छेद 329(क) में इस विशेष स्थिति को जोड़ा गया और संविधान की अनुसूची 38 में नई प्रविष्टियाँ की गईं।

इन संशोधनों से उच्चतम न्यायालय से इन चुनावों पर पुनरीक्षण का अधिकार छीन लिया गया और उक्त पदों पर आसीन व्यक्ति सामान्य नागरिकों से विशिष्ट और उच्चतर बना दिए गए।

केशवानंद भारती केस (1973) में उच्चतम न्यायालय की 13 जजों की पीठ ने यह निर्धारित किया कि संसद को संविधान के मूल ढांचे को बदलने का अधिकार नहीं है। इस निर्णय की पुष्टि श्रीमती इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले (AIR 1975 SC 2299) में भी की गई।

इस मामले में न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना ने असहमति व्यक्त करते हुए कहा, “हमारा संविधान किसी भी सत्ता को यह अधिकार नहीं देता कि वह आपातकाल के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार से उच्च न्यायालयों को वंचित कर सके।” New York Times ने 30 अप्रैल 1976 को लिखा – "जब भारत में लोकतंत्र और स्वतंत्रता लौटेगी तो निश्चित ही कोई न कोई व्यक्ति जस्टिस खन्ना का स्मारक बनाएगा।"

आपातकाल के दौरान किया गया 42वां संशोधन (1976) अब तक का सबसे व्यापक संशोधन था। इसके द्वारा मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण, संसद की असीमित शक्ति, न्यायिक समीक्षा का निषेध और लोकसभा व विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया। अनुच्छेद 311 में संशोधन द्वारा यह भी जोड़ा गया कि सरकारी सेवकों को पदच्युत करने के पहले सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा। अनुच्छेद 368 में भी संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय था, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि यदि संविधान की संस्थाओं को संतुलित न रखा जाए, तो लोकतंत्र एक व्यक्ति की सत्ता में तब्दील हो सकता है। हालांकि इस दौर ने संविधान को बेहतर बनाने और मूल संरचना सिद्धांत को सशक्त करने में भी योगदान दिया। जस्टिस खन्ना की भूमिका और हजारों बंदियों के बलिदान की याद भारत के लोकतंत्र के मूल में सदा अंकित रहेगी।

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र की सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षा थी। इसने यह सिखाया कि संविधान का मूल ढांचा न्यायिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, और विधि का शासन किसी भी स्थिति में बाधित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, एक सजग नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका लोकतंत्र की रक्षा के लिए अनिवार्य है।

(लेखक पूर्व न्यायाधीश, मीसा बंदी एवं मप्र लोकसेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं)